17:00 Uhr, Parkett rechts, Reihe 8, Platz 255

Nach dem grandiosen Rheingold (Link) nun Teil zwei der Hilsdorf-Tetralogie in Düsseldorf. Das Fazit vorweg: Der Rheinoper-Ring schmiedet sich ebenso stimmig und stark fort, wie er begonnen hat.

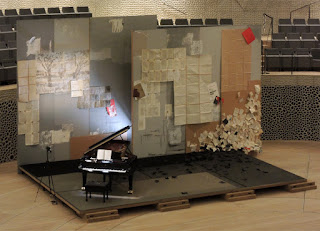

Ein Einheitsbühnenbild, das aktweise variiert wird. Hundings Hütte eine Art industrielle Halle – quadratische Fenster, Gitterdecke, die Esche ist eine rechteckige Säule mit Rindenstruktur, in der Nothung als Kleiderhaken für Hundings Mantel dient. Wahrscheinlich hat sich der Hausherr auch an dem Altmetall in seinem Heim abgemüht, um es dann schließlich in dieser Form in den Alltag zu integrieren. Des weiteren komplettieren ein Herd, ein Esstisch etc. das Ambiente, nach rechts führt eine Tür ins Séparée. Zwei auffällig zentral postierte Waffenkisten wecken Interesse – Siegmund sucht gleich mal vergeblich die verheißene Waffe darin. Eine Tür im Hintergrund wird für Schlüsselszenen genutzt, etwa beim Mondschein, der von dort hineinflutet oder bei Frickas dramatischem Auftritt im 2. Akt.

In selbigem scheint sich die Bühne insbesondere durch höhere Fenster zu unterscheiden, zudem säbelt ein (zu diesem Zeitpunkt noch zu dechiffrierendes) Rotorblatt die (Welt-)Esche bedeutungsschwer darnieder und schafft die Verbindung zum dritten Akt. Dort liegt – eine Anspielung auf Coppolas Verwendung des Walkürenritts in Apocalypse Now – ein havarierter Bell-Helikopter inmitten der Szenerie, die eine Mischung aus Walkürenfelsen und Walhall-Einblick gewährt: An einer Bar sorgen die Schildjungfern für das Wohl diverser gefallener Krieger (hier ganz und gar unheldisch als träge, bleiche Zombies dargestellt), wobei neben dem Ausschank von Met durchaus noch weitere sinnliche Freuden im Jenseits winken, wie die reizvolle Bekleidung der Damen unter ihren Militärmänteln vermuten lässt.

Wie schon im Rheingold wartet die Inszenierung neben einer stets inspirierten und plausiblen Personenregie, welche aus Sagengestalten Menschen macht, mit einer Vielzahl intelligenter Einfälle auf, die allesamt Ausdruck einer tiefen, ernsthaften Beschäftigung des Teams mit dem Stoff sind. So ist Hunding durch seinem Karabiner von vornherein Siegmund mit Schwert überlegen – das Eingreifen Wotans gegen den Willen seiner Frau wird dadurch aus seiner Sicht noch einmal dringlicher. Siegmund nippt erst zögerlich vom Trank Sieglindes, schließlich befand er sich ja gerade eben noch auf der Flucht vor Feinden (Interessant übrigens, dass sich das Paar – wie ein nicht minder bekanntes anderes bei Wagner – ebenfalls bei einem lauschigen Getränk näher kommt). Schließlich tauschen Siegmund und Sieglinde gar die Kleider – ein starkes Symbol für die Tatsache ihrer bewusst wahrgenommenen (auch geschwisterlichen) Einheit, welche sie ja nicht von der körperlichen Vereinigung abhält. Generell muss wieder lobend erwähnt werden, wie einstiegsfreundlich die Regiearbeit doch ist, alle elementaren Hinweise werden ausinszeniert, ungeachtet aller Interpretation bzw. Kommentierung des Stoffes ist die Handlung glasklar aufgezeigt.

Der 2. Akt ist bezüglich der Personenregie besonders interessant. Die „Schachfiguren“ (Siegmund, Sieglinde, Hunding) sind in der Halle der Götter zugegen, reagieren auf das Gesagte. Hunding sucht quasi an Frickas Rockzipfel Sühne, Siegmund reagiert fassungslos auf die Kunde, dass Wotan Wälse und somit sein Vater ist usw.. Dabei sind selbst die Kostüme nah am Text gearbeitet – es laufen schließlich Kriegsvorbereitungen (Alberich/Wotan), Wotan entsprechend in Uniform mit Feldmantel, Siegmund durch den Mantel sein Abbild („Ich knete mir nur Knechte“), passend dazu die Walküren-Outfits: Blutrotes Abendkleid mit stilisierten Harnisch-Elementen plus Feldmantel darüber. Die arme Fricka hat über die Machenschaften ihres Gatten bereits graue Haare bekommen, ist jedoch davon unbeeindruckt die bestimmende Macht des Aktes. Toll, wie gerade dieser extrem textlastige Teil des Werkes durch das famose Spiel der Darsteller wie im Fluge vergeht – kein Konversationsstück, sondern wahres (Beziehungs-)Drama.

Der sturmumtoste Walkürenfelsen wird durch ein Lichtgewitter des omnipräsenten Bühnenrahmens illuminiert, der sich als Konstante durch den Hilsdorf-Ring zu ziehen scheint. Der Abschied zwischen Wotan und Brünnhilde verfehlt auch heute nicht seine rührende Wirkung, projizierter Feuerzauber inklusive.

Beim Dirigat Kobers fällt sofort eingangs und dann immer wieder im Verlauf die flotte Gangart auf, dabei allerdings nicht zu lärmig bei den dynamischen Höhepunkten, sehr differenziert. Das Orchester vielleicht nicht immer perfekt aber klangschön. Akustisch fand ich den Rangplatz intensiver, was angesichts der Platzierung fast schon über dem Orchestergraben kein Wunder ist.

Zu den Sängern: Corby Welch als Siegmund ohne das letzte Quäntchen Schmelz (Winterstürme), aber definitiv der Partie gewachsen im Wechselspiel von Lyrik und Kraft (Nothung!). Elisabeth Strid eine sehr überzeugende Sieglinde – eine schöne Stimme. Linda Watson: eine sichere Bank als Brünnhilde, krass auch der Unterschied zu den übrigen Walküren, dennoch bin ich tonträgertechnisch latent verdorben. Simon Neal mit Top-Organ und Autorität. Einfach auch ein guter Darsteller – stimmlich und agierend, die ganze Tragik der Rolle ausfüllend: der Weltenlenker als armes Würstchen. Sami Luttinen als Hunding gut aber nicht kolossal, Frau Morloc eine respekteinflößende Göttergattin.

So kann es weitergehen!

Richard Wagner – Die Walküre

Musikalische Leitung – Axel Kober

Inszenierung – Dietrich W. Hilsdorf

Bühne – Dieter Richter

Kostüme – Renate Schmitzer

Licht – Volker Weinhart

Dramaturgie – Bernhard F. Loges

Spielleitung – Dorian Dreher

Siegmund – Corby Welch

Hunding – Sami Luttinen

Wotan – Simon Neal

Sieglinde – Elisabet Strid

Brünnhilde – Linda Watson

Fricka – Renée Morloc

Helmwiege – Josefine Weber

Gerhilde – Jessica Stavros

Ortlinde – Katja Levin

Waltraute – Katarzyna Kuncio

Siegrune – Zuzana Šveda

Rossweisse – Maria Hilmes

Grimgerde – Katharina von Bülow

Schwertleite – Evelyn Krahe

Düsseldorfer Symphoniker